089-992-9581

受付時間 8:00~18:00

089-992-9581

受付時間 8:00~18:00

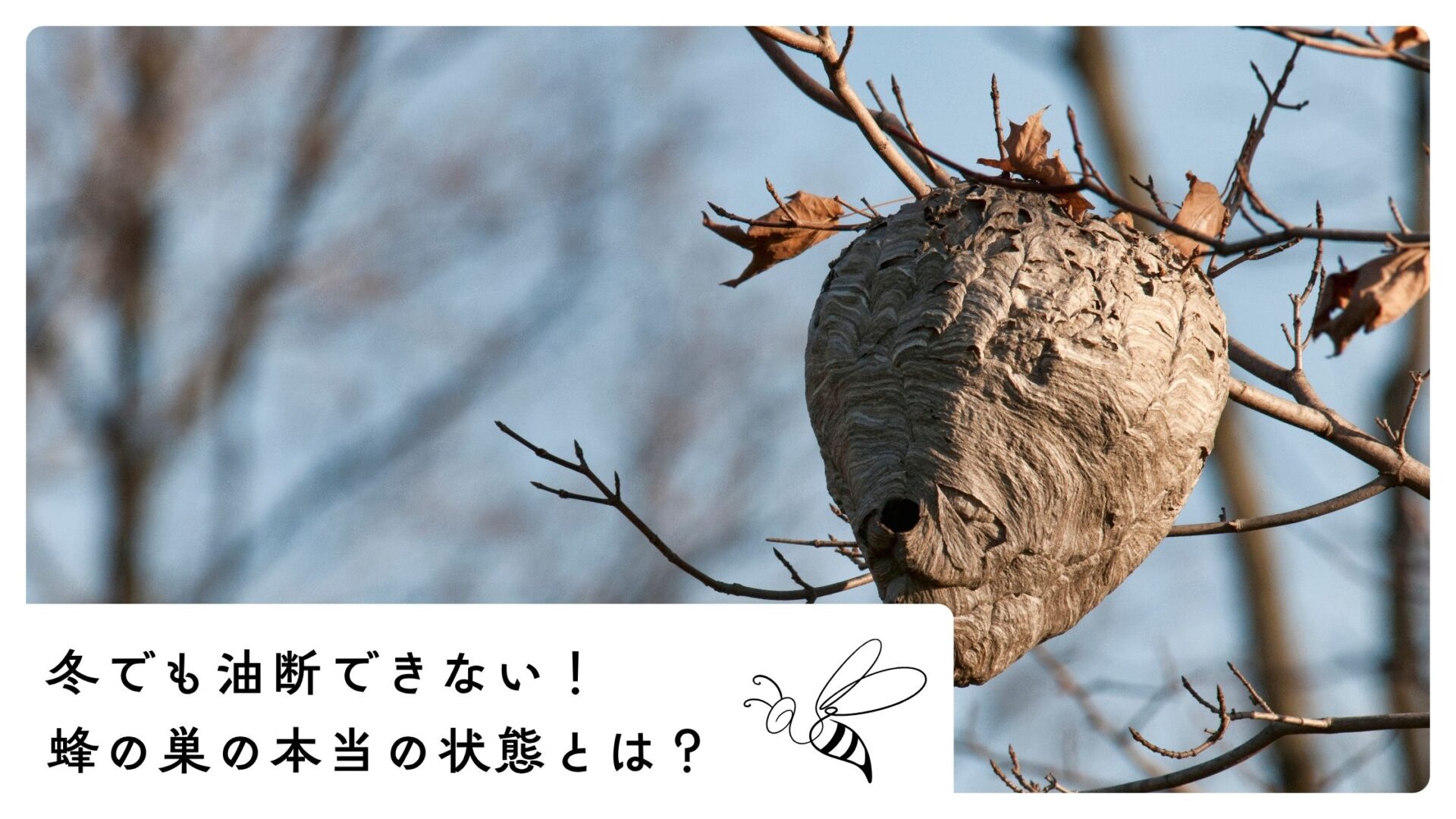

寒さが厳しくなる冬の時期、屋外での蜂の姿を見かけなくなったからといって、完全に安心してはいけません。実は、私たちが気づかない場所で女王蜂が冬眠していたり、春の活動再開に備えて静かに息を潜めていたりと、蜂の脅威は冬にも潜んでいるのです。

特に、古い巣を放置してしまうと翌年のトラブルの温床となることも。この記事では、冬の蜂の巣の状態や駆除方法、地域別の注意点、被害リスクとその対策まで、冬でも知っておくべき情報を徹底的に解説します。安全で快適な冬を過ごすために、ぜひ参考にしてください。

冬になると、ほとんどの蜂の活動は鈍化します。

多くの種類の蜂は低温に弱く、外での活動を停止します。ただし、女王蜂は冬を越すために巣の奥や安全な場所に隠れて冬眠状態に入ることがあります。また、温暖な地域では日中の気温が上がると一時的に活動することもあり、完全に油断はできません。

特に屋内に巣がある場合は、暖房の熱で蜂が目覚めてしまうこともあります。

多くの蜂の巣は秋の終わりから冬にかけて空になります。

これは働き蜂たちが寿命を迎えたり、寒さに耐えきれず死んでしまうためです。また、スズメバチやアシナガバチは毎年新しい巣を作るため、古い巣は再利用されることはほとんどありません。

巣の構造自体も一年限りのもので、冬には劣化し始めるため、翌年の女王蜂は新しい安全な場所を求めて巣作りを行います。そのため、空になった巣が放置されると、害虫や小動物の住処になるケースもあります。

日本ではスズメバチやアシナガバチの女王蜂が冬眠します。

彼女たちは土の中や木の根元、屋根裏などの安全な場所に移動し、春の産卵に備えます。この時期、巣に残っている蜂はほとんどいませんが、女王蜂が近くに潜んでいる可能性があるため注意が必要です。

冬眠中の女王蜂は動きが鈍くなっており、外見からは一見してわかりづらいことがあります。また、キイロスズメバチやクロスズメバチなど、種類によって冬眠場所の傾向や環境適応性にも違いが見られるため、対策もそれぞれに応じて工夫する必要があります。

蜂の活動がほとんど停止している冬は、蜂の巣を安全に取り除く絶好のタイミングです。寒さで蜂の動きが鈍くなっているため、反撃されるリスクも低く、比較的安心して作業に取り掛かることができます。また、冬の間に巣を撤去しておけば、春先に新たな女王蜂が同じ場所に再び巣を作るのを防ぐことにも繋がります。

特に住宅密集地や人通りの多い場所では、早期対処が重要となります。放置すればするほど被害リスクが増すため、冬のうちの駆除が推奨されるのです。

専門の駆除業者に依頼すれば、安全かつ確実に巣を除去してもらえます。特に高所や屋根裏、壁の中など手の届きにくい場所にある場合は、無理をせずプロに任せるのが賢明です。業者は専用の道具や防護服、場合によっては殺虫剤や特殊な機材を使って作業を行うため、個人では難しい場所でも効率的に処理できます。

ただし、業者によって対応範囲や費用が異なるため、複数社から見積もりを取って比較するのが望ましいです。また、駆除後の再発防止策や保証内容の有無も事前に確認しておくと安心です。

蜂がいないことを確認した上で、長い棒などを使って巣を落とし、ビニール袋に入れて処分します。作業中は、周囲に蜂がいないよう慎重に観察しながら行動することが重要です。万が一女王蜂が近くに冬眠していた場合、不用意に刺激を与えると攻撃される可能性もありますので、防護服の着用は必須です。

また、撤去後の巣の痕跡をきれいに掃除し、消毒しておくことで、翌年の巣作りを防ぐ効果も期待できます。天気の良い昼間に作業を行い、作業後は再度周囲の様子を確認するようにしましょう。

北海道の厳しい寒さでは、ほとんどのスズメバチは冬を越せませんが、女王蜂は温かい場所に避難して冬眠します。特に建物の中に侵入しているケースもあるため、暖房設備周辺は要注意です。

加えて、屋根裏や換気口の近くなど外気の影響を受けにくい箇所は、女王蜂の冬眠スポットになりやすいため、冬季の点検も重要です。また、雪解けが早い地域では、春先の女王蜂の活動開始も早まるため、冬の終わり頃から注意が必要となります。

アシナガバチもスズメバチ同様、女王蜂が冬眠し、働き蜂は冬前に死にます。巣は空になりますが、翌年に備え、放置せず撤去しておくのが安全です。

巣をそのままにしておくと、春に別の女王蜂がその跡地を参考にして近くに巣を作ることがあるため、早期の撤去と清掃が効果的です。また、庭木や軒下などアシナガバチが好む場所の定期的な見回りも、被害の予防につながります。

暖かい地域(九州・四国・本州南部)では、冬でも一時的に暖かくなると蜂が活動を再開することがあります。地域によっては冬でも刺される危険があるため、巣の発見時は油断せず対処しましょう。

特に温暖な沿岸部では気温が安定して高めのため、冬眠せずに活動を続ける蜂も稀に見られます。こうした地域では、冬の間でも蜂用の防護用品を手元に備えておくと安心です。

古い巣を放置しておくと、春に新たな女王蜂が同じ場所を好んで巣作りを行う可能性があり、被害の再発に繋がります。また、空き巣はほかの害虫(クモ、ゴキブリ、ムカデなど)にとっても格好の住処となるため、衛生面でもリスクが高まります。

加えて、長期間放置された巣は雨風で劣化し、建材や壁に染み込んだ蜂の排泄物や分泌物が悪臭や腐敗を招くことがあります。建物の損傷や修繕費用の増加を避けるためにも、見つけたら早めに撤去するのが賢明です。

冬場でも気温が上がると蜂が出現し、匂いの強い柔軟剤や生ゴミに引き寄せられることがあります。洗濯物の取り込み時やゴミ出しには注意を払いましょう。

特に柑橘系やフローラル系の香りは蜂の嗅覚を刺激しやすく、思わぬ接近を招くことがあります。また、ゴミ袋を外に放置せず、蓋付きのゴミ箱を利用することで、蜂の接近を防ぐ効果も期待できます。小さな対策の積み重ねが、大きなトラブルの防止につながります。

蜂の巣があった場所や過去に蜂の被害があったエリアでは、定期的な見回りやチェックが重要です。特に軒下や屋根裏、倉庫の隅など、見落としやすい場所を中心に点検することで、早期発見につながります。

蜂の巣ができやすい場所には忌避剤を散布したり、ネットや目隠しで物理的に遮断する方法も有効です。さらに、蜂の生態についての知識を深めておくことで、万が一の際も冷静に対応でき、安全な冬の生活を実現しやすくなります。

冬は蜂の活動が減少するものの、女王蜂が冬眠している可能性や、翌年の被害を防ぐためにも、蜂の巣対策は怠らないことが大切です。

冬のうちに巣を確認・撤去しておくことで、春以降の被害リスクを大きく軽減できます。また、地域によって蜂の行動パターンや冬眠の傾向が異なるため、自身の居住地に適した対策を講じることが求められます。特に温暖な地域では冬でも油断できないため、定期的な見回りや早期発見の習慣を持つことが重要です。

さらに、冬の駆除は安全性が高く、専門業者に依頼する場合も比較的スムーズに対応してもらえる時期です。蜂の巣対策は季節を問わず、継続的な観察と対応が必要です。適切な管理と駆除を徹底し、家族や近隣住民が安心して冬を過ごせるよう心掛けましょう。

コメント